組子細工について

公開日:

みなさま、こんにちは。

カクニシビルダー品質管理部の岡田です。

今回は、組子細工についてお話します。

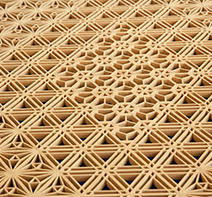

組子細工とは

釘を使わずに木を幾何学的な文様に組み付ける木工技術のことです。

細くひき割った木に溝・穴・ホゾ加工を施し、カンナやノコギリ、ノミ等で調節しながら1本1本組付けする繊細な技術です。

格子状に組みつけた桟の中に「葉っぱ」と呼ばれる小さな木の部品を様々な形にはめ込むことで、幾何学模様を表現しています。

歴史

約1400年前の飛鳥時代。

仏教の伝来とともに、寺院建築に必要な技術が日本に伝わり、その中に組子細工の原型となる技術が含まれていたと考えられています。

飛鳥時代に建立された法隆寺の金堂や五重塔の手すりに見られる「卍崩し組子(まんじくずしくみこ)」が、その一例です。

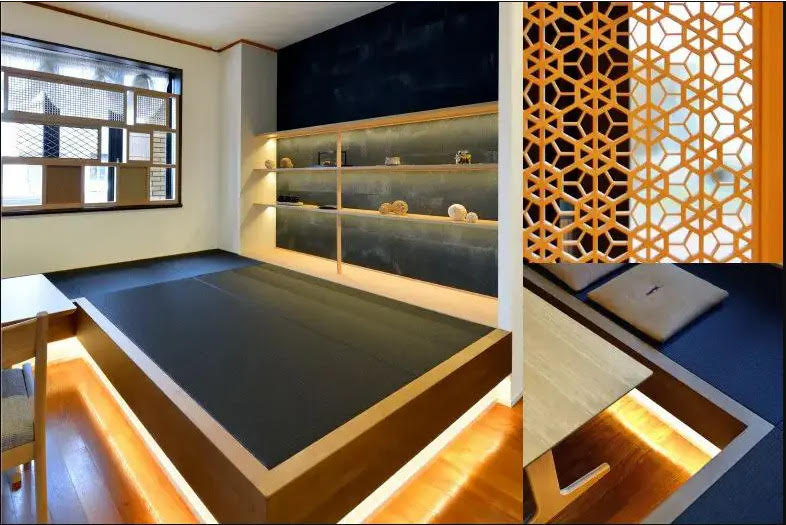

現代では、建具や照明器具、インテリア小物など、様々な形で組子細工が活用されています。

伝統的な技法を守りつつ、現代のニーズに合わせた新しい表現も生まれています。

組子細工で有名な県

・栃木県(特に鹿沼市)

日光東照宮の造営に伴い、全国から集まった木工職人が技術を伝えたことが起源とされている。

良質な日光杉などを使用し、釘を使わずに細かい木材を組み合わせて複雑な模様を創り出している。

「麻の葉」「胡麻」「七宝」など200種類以上の模様がある。

・島根県(特に浜田市)

浜田市では、地元の木工職人である吉原さんが組子細工の普及に尽力しており、世界で一番美しい組子を作ると称されている。

・新潟県(加茂市)

加茂市は伝統工芸である屏風(びょうぶ)の産地でもあり、その技術を応用して組子細工のワークショップも開催されている。

・福岡県(大川市)

かつて家具生産日本一を誇った木工のまちであり、大川組子は地域ブランドとして親しまれている。

地域おこし協力隊が組子製作体験教室を開催するなど、技術継承にも力を入れている。

・和歌山県

高野六木(こうやりくぼく):杉(すぎ)・桧(ひのき)・高野槙(こうやまき)・赤松(あかまつ)・樅(もみ)・栂(つが)の6種類の木を使った紀州高野組子細工が受け継がれている。

栃木 鹿沼組子

県の伝統工芸品に指定されている鹿沼組子は、「木工のまち鹿沼」を代表する木工細工。

日光東照宮造営の際に全国から集まった木工職人がこの地に技術を伝え、良質な日光杉を使って障子の格子を飾ったものが起源といわれています。

細かく割った木材を手作業で組み合わせ、釘をいっさい使わずに複雑な模様を編んでいく工程はまさに職人技です。

現在は新しい機械を導入し、大きな建具も以前に比べ、時間をかけずに生産できるようになりましたが、手作業が基本であることに変わりないです。

職人たちは今も、100分の1ミリの世界を追いかけて、ひとつの作品を完成させます。

鹿沼組子は、寸分の狂いも許されない職人技術の繊細な完成美も魅力です。

世界からも注目を浴びている、鹿沼が誇る伝統工芸品です。

いかがでしたでしょうか。

カクニシビルダーでは、お部屋の一部に鹿沼組子を取り入れることもできます。

どうぞお気軽にご相談ください。

カクニシビルダーの店舗・展示場

カクニシビルダーではスタジオ・展示場・ショールームにてお客様をご案内させて頂いております。

カクニシビルダーのデザインポリシーを実際に体感してみませんか?