上棟式について

公開日:

みなさま、こんにちは!

カクニシビルダー品質管理部の森田と申します。

カクニシビルダーのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私は飲食業界からの転職を経て、カクニシビルダーに入社し、間もなく10ヶ月が経とうとしています。

私が担当するのは、アフターメンテナンス業務です。

知識や経験は浅いですが、先輩社員のサポートを受けながら、少しずつ現場対応を任せていただけることが増えてきました。

ブログを通じて、皆さんと建築やメンテナンスに関わる知識を共有していければ嬉しく思います。

そんな私が今回お話しさせていただくのは、 【上棟式】についてです。

上棟式とは

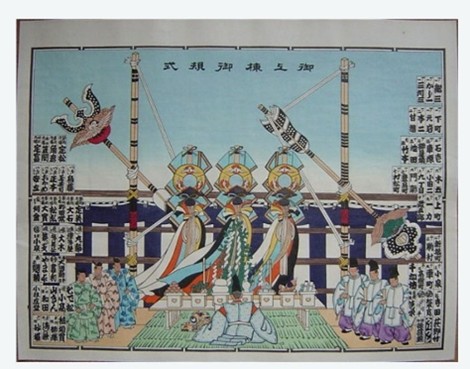

上棟式(じょうとうしき)とは、建物の造営が成就した際に執り行われる建築儀礼です。

この式礼は棟上げ(むねあげ)とも言います。

また、建前(たてまえ)、建舞(たてまい)とも言います。

日本では、上棟式は建築儀礼の中で最も重視されてきました。

竣工後も建物が無事であるよう願って行われるもので、通常、柱・棟・梁などの基本構造が完成して、屋根の一番高い位置に棟木(むなぎ)を上げるときに行われます。

家としての形が出来上がる重要な工程であり、上棟式はまずここまでの無事を感謝するための儀式です。

工事関係者にそれまでの感謝を伝えるとともに、完成までの残りの工事が順調に進むよう、神様へ祈りを捧げる意味合いがあります。

上棟式の流れ

上棟式の流れを紹介します。

1.棟梁が棟木に飾り物の「幣串(へいぐし)」をつける。

2.棟梁が祭壇に幣串に紙垂を挟んだ「御幣(ごへい)」、神前に供える酒・飲食物「神饌(しんせん)」などを供え、飾り物をつける。

3.施主と棟梁が建物の四隅の柱に、水、塩、米、酒をまいて清める「四方固めの儀」を行う。

※「四方固めの儀」とは、上棟式で行われる儀式の一つで、建物の四隅を酒、米、塩などで清め、工事の無事を祈願するものである。

四方固めの儀は、上棟式の中でも重要な儀式の一つであり、工事の安全を祈願する上で欠かせないものとされています。

4.棟梁が先導して、二例二拍手一礼の「祈願」を行う。

5.施主が挨拶をして乾杯を行い、宴席「直会(なおらい)の儀」に入る。

6.掛け声と手拍子による「手締め」を行い、直会の儀を締めくくる

7.施主から棟梁をはじめとする工事関係者へお祝い品(引出物)やご祝儀を配る。

上棟式の現代的な解釈

現代では伝統的な儀式としてだけでなく、工事関係者への感謝を伝え、今後の工事の安全を祈願する場として、また、施主と施工業者との良好な関係を築くためのコミュニケーションの場として、様々な意味合いを持つようになっています。

簡略化されたり、行わないケースも増えていますが、家づくりにおける大切な節目として、その意義を見直すことが重要です。

今回はメンテナンスの知識ではありませんが、建築の祭事の一つ「上棟式」についてお話させていただきました。

建築の祭事について聞いたことがあっても、具体的にどのようなことを行うのか知らない方もいるのではないのでしょうか。

恥ずかしながら私も、カクニシビルダーに入社するまでは知りませんでした。

これからお家の建築を検討されている方にも、このブログで少しでも知っていただけたら幸いです。

私もまだまだ勉強中の身ではありますが、アフターメンテナンス業務にて皆様とお会いした際には、幅広く建築やメンテナンスのことをお話出来ればと思っております。

何かお困りの際や気になることがございましたら是非とも弊社にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

カクニシビルダーの店舗・展示場

カクニシビルダーではスタジオ・展示場・ショールームにてお客様をご案内させて頂いております。

カクニシビルダーのデザインポリシーを実際に体感してみませんか?