尺貫法について

公開日:

みなさま、こんにちは!

カクニシビルダー品質管理部の森田と申します。

カクニシビルダーのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私は少し前に飲食業界からの転職を経て、カクニシビルダーに入社しました。

私が担当するのは、アフターメンテナンス作業です。

知識や経験は浅いですが、先輩社員の現場に同行し、サポートを受けながら出来ることが少しだけ増えてきました。

まだまだこれからな私が今回お話しさせていただくのは、 【尺貫法】についてです。

尺貫法とは

中国に起源を持ち、⽇本では古代から⻑く使われてきた計測の単位系、度量衡法のことです。

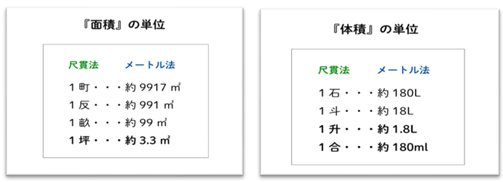

⻑さの「尺」、重さの「貫」、さらには体積の「升」、面積の「坪」も尺貫法の体系に含められます。

「尺」の語源については、ものの⻑さを⼈体の⼀部を⽤いて測ったことに由来するとされます。

不動産・建築に関しては、「尺(1尺は約 303mm)」「寸(1寸は約 30.3mm)」、そして1尺の3倍から端数を省いたと思われる 3 尺=約 910mm をひとつの基準的な⻑さとして、柱の間隔という意味であるとされる 1 間(いっけん)=3 尺×2=約 1820mm が⽤いられます。

面積の単位としては、1間×1間の「坪(1坪=約 3.3 平方メートル)」が、不動産や建設業界のみならず広く⽇常的にも⽤いられています。

建築における尺貫法の重要性

建築の世界では、尺貫法は単なる計測単位以上の意味を持っています。

例えば、畳の大きさは約 1 間×0.5 間(京間)というように、尺貫法を基準として規格化されています。

これにより、建材や設備の寸法が統⼀され、効率的な建築が可能になってきました。

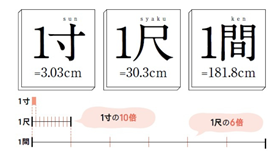

寸、尺、間(けん)の⻑さ

寸、尺、間(けん)についてまとめたのが下記の図です。

一寸は約 3.03cm

一尺はその 10 倍(十寸)で約 30.3cm

一間は一尺の 6 倍(六尺)で約 181.8cmとなります。

建築現場では、 「寸」 は釘や角材の断面のサイズ、 「尺」 や「間」 は間取りの寸法を示す際に主に⽤いられます。

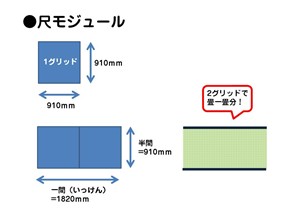

尺モジュールと mモジュール

⽇本の伝統的な木造建築の流れを受け継いでいる木造在来工法で建てる家では、三尺=約 910mmを⼀つの単位としています。

この基礎単位(三尺基本)を「尺モジュール」 と言います。

⼀方、大柄になってきた現代⼈向けの家づくりでは、⼀部「m(メーター)モジュール」も⽤いられています。

メーターモジュールは、⼀単位が 1m となります。

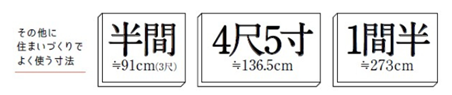

住まいづくりでよく使う寸法

その他に住まいづくりで良く使う寸法をまとめたのが下記の図です。

今回は建築、不動産に携わっていれば、必ずと言ってもいいほど耳にする、尺貫法についてお話をさせていただきました。

土地や物件を探す時に「坪いくら?」と耳にしたことがある方は多いと思います。

しかし、一坪が約3.3㎡だと知っている方は少ないのではないでしょうか。

私も、カクニシビルダーに入社するまでは知りませんでした。

しかし今は、尺貫法を知ることで、現場監督や職人さんとの会話に役立っています。

今後、マイホームを検討される方にとっても、図面や間取りを見る際にイメージが湧きやすくなると思います。

今回の内容が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

何かお困りの際は、是非カクニシビルダーにご相談ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

カクニシビルダーの店舗・展示場

カクニシビルダーではスタジオ・展示場・ショールームにてお客様をご案内させて頂いております。

カクニシビルダーのデザインポリシーを実際に体感してみませんか?